物価高対策をめぐって立憲民主党は、食料品の消費税の税率を原則1年間に限って0%に引き下げる案を夏の参議院選挙の公約に盛り込むことを決めました。

これまでタブー視されてきた消費税の減税が議論に上がることは良いことです。

しかし、「食料品の消費税ゼロ」は国民にメリットがあるどころかデメリットをもたらす可能性があります。

以前、当ブログでは食料品だけでも消費税を減税すべきという記事を投稿しましたが、食料品のみを減税するのは悪手だということが分かりました。

特に1年限定で食料品だけ消費税をゼロにするなど最悪の手法で、物価高対策になるどころか庶民の暮らしを更に悪化させる可能性すらあります。

物価高に苦しむ中、食料品くらいは消費税をゼロにして欲しいと思う方が多いでしょう。

そこで今回の記事では、1年限定の「食料品の消費税ゼロ%」は愚策だということについて解説します。

物価高に苦しんでいる方は参考にしてください。

原則1年限定では効果は高くない!?

そもそも消費税減税の期間を原則1年に限定するのは、なぜでしょうか?

立憲民主党の野田代表は、消費税減税を期間限定で行う理由を「給付付き税額控除」を行うまでのつなぎとするためとしています。

【給付付き税額控除とは?】

税金から一定額を控除する減税で、課税額より控除額が大きいときにはその分を現金で給付する措置。

例えば、納税額が10万円の人に15万円の給付付き税額控除を実施する場合には、差額の5万円が現金支給される。

低所得者や子育て世帯への支援策としてカナダや英国で導入されている。

(出典:日本経済新聞)

消費税の逆進性対策で最も有効な方法は給付付き税額控除としていますが、最も有効な方法は消費税の廃止です。

集めて配ればそこにムダや中抜きが発生。

消費税を廃止して法人税を増税・累進化すれば、消費税の逆進性(所得の低い人ほど負担が大きい傾向)と財源の問題は簡単に解消されます。

野田氏は自身のことを「社会保障と税の一体改革を推進をしたthe当事者」と自認しているそうで、消費税は社会保障の財源だから減税や廃止は難しいと言いたいのでしょう。

しかし、下記記事で解説した通り、消費税は社会保障の財源とは言えないと財務省も認めています。

野田氏の発言を総合的に判断すると、1年限定の消費税減税は単なる参院選挙対策ということになります。

なお、期間限定で消費税の減税を行えば、減税前の深刻な買い控えと減税終了後の消費の大きな落ち込みが発生することは想像に難くありません。

物価高対策になるどころか景気の冷え込みにより、更に国民生活が苦しくなる可能性があります。

野田氏は、さっさと「社会保障と税の一体改革」は間違っていたと認めて消費税を無期限で減税する案を出すべき。

それができないのであれば、国民を豊かにするどころか貧困化させてきた責任をとって議員辞職すべきです。

財源は国債に頼らない|増税か歳出削減が必要

野田氏は下記の通り発言し、消費税減税の財源は国債に頼らないとしています。

今回も財源はきちんと明示をしなければいけないと考えています。赤字国債に頼ることなく、地方財政にも未来世代にも負担を及ぼさないように、財源を確保するように指示しました。

この発言から野田氏も緊縮一辺倒のザイム真理教に洗脳された経済音痴だということが分かります。

枝野最高顧問も「『減税ポピュリズム』に走りたいなら別の党を作ってほしい」と述べるなど、立憲民主党の執行部は経済音痴揃い。

消費税減税のために増税や歳出削減を行えば、行って来いで意味はありません。

景気の「気」は気分の「気」。

消費税を減税しても将来の増税を意識させてしまっては消費は盛り上がらないでしょう。

消費税を減税するのであれば財源は国債一択です!

なお、今以上に国債を発行すると「財政破綻する」や「ハイパーインフレになる」と思っている人も少なくないでしょう。

しかし、自国通貨建ての国債を発行できる日本が「財政破綻」することはありませんし、「ハイパーインフレ」になる可能性もほぼありません。

これは財務省が自ら認めていること。

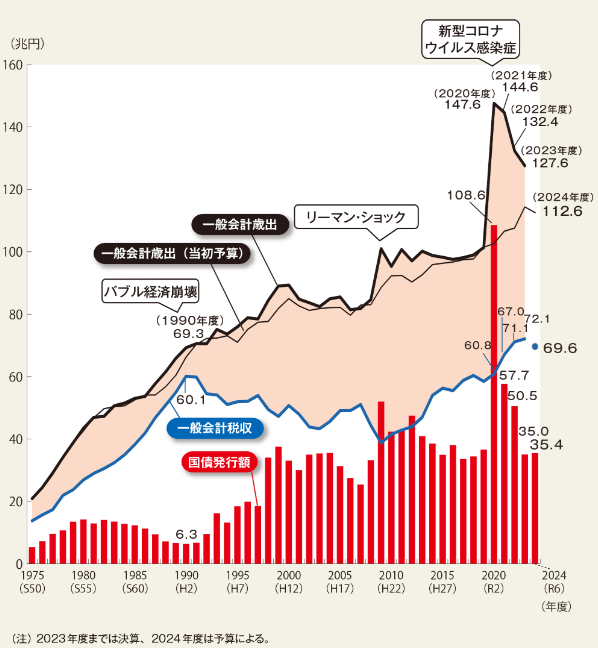

何よりの証拠がコロナの際に日本は100兆を超える国債を発行しましたが、財政破綻もハイパーインフレも起こっていません。

(出典:財務省)

消費税ゼロでも食料品の値段は下がらない?

実は、消費税を0%にしても食料品の値段がきっちり8%下がらない可能性があります。

その理由は事業者の多くが適正な利潤を取り、そこに消費税を上乗せできているわけではないから。

食料品を販売する事業者の事例で解説します。

【理想の状態】

仕入:90円

粗利:10円

販売価格:108円(税込み)

上記事例の理想の状態は90円で仕入れたモノに10円の粗利(適正な利潤)を乗せて販売すること。

そこに消費税を8%上乗せすれば、納税額は108円の108分の8から仕入れ時に支払った消費税を差し引いた額となります。

しかし、実際は競合する他店との関係があるので、販売価格は98円に引き下げざるを得ない状況も発生します。

その場合でも消費税の納税額は、98円の108分の8から仕入れの消費税を引いた額。

つまり、事業者は適正な利潤を上乗せできなくても消費税を支払う義務が発生します。

消費税は赤字でも課税される過酷な税金であり、最も滞納が多い税金です。

適正な利潤に消費税を上乗せできていない事業者は、食料品の消費税がゼロになっても価格を8%下げることは出来ません。

財務省も『消費税は、【事業者】ではなく【消費者】による負担を予定している税』としていて、実際は消費者が全額負担しているわけではないのが現実です。

また、消費税は対価の一部であり預り金ではないという判決も確定しています。

「(前略)消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」

(東京地裁平成2年3月26日判決)

飲食店の倒産が激増する?

食料品のみ消費税をゼロにすると、飲食店の経営が厳しくなる可能性があると元格闘家の須藤元気さんなどが指摘しています。

飲食店を営む立場から言うと、食料品の軽減税率をゼロにすれば、仕入れ時に支払った消費税の控除(仕入れ税額控除)が受けられなくなり、飲食店の負担は確実に増えます。これは実質的な増税です。

— 須藤元気@絶賛浪人中 (@genki_sudo) April 27, 2025

外食を控える人が増え、店をたたむ飲食店も出てくるはずです。

今本当に必要なのは、「一律減税」です。

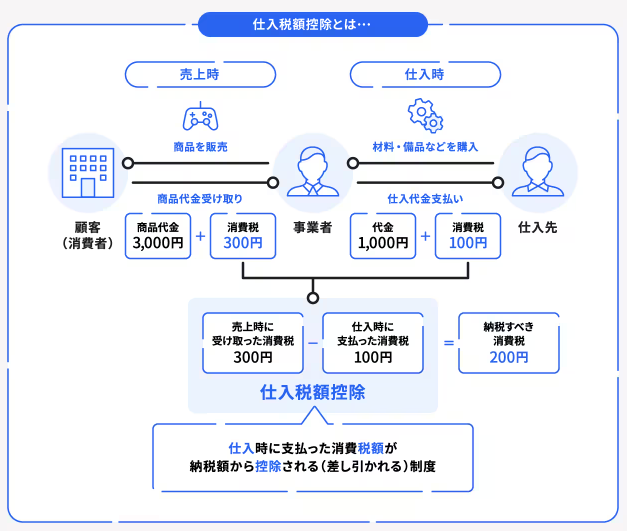

その理由は消費税の仕入税額控除の仕組みにあります。

事業者が消費税を納税する際、自社の売上時に受け取った消費税額(売上税額)から自社が仕入れなどで支払った消費税額を差し引いた分を納税します。

この仕組みを仕入税額控除といいます。

下図のように受け取った消費税が300円、支払った消費税がで100円であれば納税する消費税は差し引き200円。

(出典:freee)

消費税減税前の状況が下記のような飲食店があるとします。

【減税前】

仕入:540円(税抜き500)

販売:660円(税抜き600)

納税:60-40=20円

手元資金:120(660-540)-20=100円

上記の飲食店は、納税後の手元資金は100円となります。

食料品のみ消費税をゼロにした際、下記の通り食料品が8%下がれば飲食店の手元資金は100円で変わりません。

【減税後(理想)】

仕入:500円

販売:660円(税抜き600)

納税:60-0=60円

手元資金:160(660-500)-60=100円

一方、先述の通り消費税をゼロにしても食料品の価格は下がらない可能性もあります。

【減税後(現実)】

仕入:540円

販売:660円(税抜き600)

納税:60-0=60円

手元資金:120(660-540)-60=60円

食料品の仕入れ価格が消費税8%分下がらなければ、飲食店の手元資金は40円も減ることになってしまいます。

また、食料品の消費税がゼロになり飲食店で10%の消費税が取られるのであれば、外食を控える傾向が強くなるでしょう。

まとめ

消費税は「失われた30年」をもたらした元凶であり、一般庶民には全くメリットがない悪税です。

多くの国民が消費税は社会保障に使われているというウソに洗脳されてきましたが、実際は大企業に有利な格差を拡大する税金です。

悪税である消費税は廃止一択!

選挙対策として食料品の消費税ゼロが検討されていますが、メリットどころかデメリットがある政策。

消費税を減税するのであれば、食料品に限定することなく一律に減税すべき。

仮に消費税を一律5%に減税すれば、悪名高いインボイスも廃止することもできます。

自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会は自国民を貧しくする三流の政治家たちが党を支配している状態。

日本は三流政治家たちにより30年も貧困化させられてきました。

国民が賢くなり、次回以降の選挙で三流の政治家を激減させなければ日本の衰退は止まらないでしょう。